Exemple de fonctionnement d’un chauffe-eau solaire

Sommaire

Fonctionnement d’un chauffe-eau solaire

Un chauffe-eau solaire est conçu pour chauffer l’eau ‘au fil du soleil’, c’est à dire progressivement au cours de la journée. Un appoint permet de garantir qu’en cas de besoin (consommation trop importante ou manque de soleil), la partie haute du ballon, dans laquelle on puise l’eau chaude, sera maintenue à une température correcte.

L’eau froide, qui rentre par le bas du ballon, est au contact du serpentin solaire du ballon qui la réchauffe progressivement en fonction de l’ensoleillement.

Nota : de par la conception du ballon, il y a une différence de température entre l’eau du bas du ballon – où arrive l’eau froide- et l’eau du haut du ballon -chauffée et prête à être utilisée-.

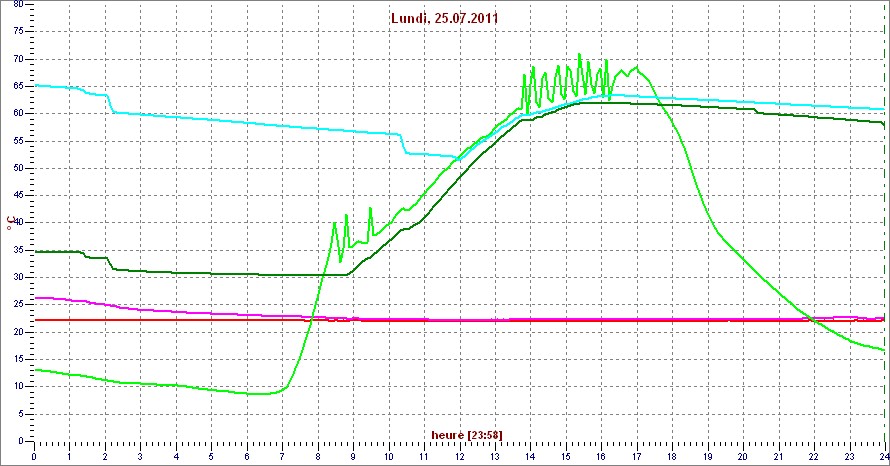

Le graphique ci dessous permet de bien voir l’évolution des différentes températures : panneau, partie basse du ballon, partie haute du ballon.

Le type de chauffe-eau solaire représenté ici est un chauffe-eau solaire à ballon vertical et à circulation forcée.

Le fonctionnement est le suivant :

l’alimentation du circulateur est enclenchée si :

la température du bas du ballon est inférieure à la température de consigne paramétrée à la mise en service dans la régulation (généralement 50 à 60°)

ET

la température du panneau est supérieure à la température du bas de ballon (différentiel d’enclenchement réglé généralement entre 6 et 10°).

l’alimentation du circulateur est arrêtée si :

la température du bas du ballon atteint la température de consigne

OU

la température du panneau n’est plus suffisamment supérieure à la température du bas de ballon (différentiel d’arrêt, généralement réglé entre 3 et 6°).

Courbe de chauffe d’un CESI à circulation forcée

Température en haut du ballon

C’est la courbe rose.

On voit que cette température baisse régulièrement au cours de la nuit. Une partie de la baisse correspond à une homogénéisation progressive de la température du ballon (nous en reparlons un peu plus loin). Une autre partie correspond aux pertes thermiques du ballon, du réseau, et éventuellement aux pertes liées à un phénomène de thermosiphon à l’intérieur du tuyau d’eau chaude si le ballon est situé sous les points d’utilisation (voir notre page sur la conception des réseaux).

On voit vers neuf heures 1/4 une baisse plus rapide : c’est lié à une utilisation d’eau chaude.

Vers midi et demie, la courbe rejoint la courbe bleue correspondant à la température du bas de ballon. L’eau du bas du ballon, chauffée par le soleil, est aussi chaude que l’eau du haut de ballon. L’ensemble de l’eau du ballon monte alors de manière homogène.

Température du bas de ballon

C’est la courbe bleue.

On constate aussi une baisse régulière de la température.

Cette baisse est plus rapide que celle de la température haute de ballon : ce n’est donc pas le phénomène de perte thermique qui en est la cause, mais plutôt l’homogénéisation de température de l’eau avec l’eau froide ajoutée tout en bas du ballon lors des puisages.

On voit, juste avant le point bas de la courbe, une baisse plus rapide de la température : vers 9H15. L’eau froide entrant en bas du ballon à la même vitesse que l’eau chaude coule du robinet, il y a donc un brassage important et on voit que la température baisse plus brutalement qu’en partie haute du ballon. Un avantage du ballon vertical est que le brassage se situe loin de la partie où l’on puise l’eau chaude : il y a donc, à l’utilisation, une bonne stratification.

Quand le chauffage solaire se met en marche, la température augmente, rattrape celle de l’eau chaude. Pendant cette période, les deux courbes de température se suivent.

Quand la température consigne est atteinte, à 65° (on pourrait la fixer plus bas, certainement vers 55°, voire au dessous, car l’eau est plus corrosive au-delà de 60°), on observe un bref arrêt de la chauffe, puis une reprise moins rapide de la chauffe. Cette reprise correspond au démarrage d’une fonction qui optimise le fonctionnement du chauffe-eau et protège l’antigel, nous en parlons plus bas.

La température des panneaux

Elle est représentée par la courbe rouge. La nuit, les panneaux sont à la température extérieure. Vers 7 heures, on voit l’effet du soleil et vers 8 h30, les panneaux dépassent la température de l’eau du bas de ballon. La chauffe peut commencer. Entre 9 heures et 10 heures, on voit néanmoins que le fonctionnement est intermittent : cela correspond à la période durant laquelle l’apport d’énergie solaire est faible, insuffisante pour maintenir le système en fonctionnement.

Par contre à 10 heures, la chauffe démarre de manière efficace jusqu’à 14h45.

Le fonctionnement du circulateur solaire est représenté sur la courbe en bandeau au dessous de la courbe des températures.

Que se passe-t-il après après 14h 45 ?

Sur cette installation, une fonction de protection a été activée.

Selon le fabricant, elle s’appelle ‘protection des capteurs’ (RESOL), ‘anti-stagnation’ (STECA), ou il faut parfois créer un évènement.

Le rôle de cette fonction est de retarder au maximum, voire d’éviter que la température des capteurs dépasse une température limite, généralement 120°.

Pourquoi 120° ? Parce qu’au-delà de cette limite, les soudures des panneaux peuvent lâcher si on leur envoie un fluide à température ambiante.

Cette fonction est généralement utile en été lorsque les panneaux ont été installés sur un toit à faible pente (jusqu’à 45°). On peut la laisser activée en hiver, les conditions de son activation ne sont généralement pas réunies.

Intérêts de la fonction :

– elle permet un redémarrage de la chauffe en cours de journée s’il y a un puisage important et que la température du ballon repasse sous la consigne. Si la fonction n’est pas activée, la chauffe reprendra seulement en fin de journée, lorsque la température des capteurs sera redescendue sous 120°.

– en maintenant le fluide au dessous de 120°, on évite aussi la dégradation du glycol : ce dernier commence à se dégrader à partir de 160°. En maintenant le glycol en dessous de 120°, on évite donc d’avoir à le remplacer de manière périodique, comme il a longtemps été préconisé et pratiqué dans le sud de la France. Pour le contrôle du glycol, voyez nos conseils d’entretien.

Précautions : vérifier que votre ballon est compatible avec la température à laquelle la fonction ‘anti-stagnation’ se désactive. Généralement, elle n’est pas paramétrable et fixée à 95°. Certains ballons ne supportent pas cette température. Dans ce cas, la régulation TAESR-31 est celle qui convient.

Et ci-dessous un autre exemple, la température de consigne est à 60°, la température limite de la fonction anti-stagnation est à mon avis un peu basse, autour de 70°.

Dans ces deux exemples, journées bien ensoleillées, aucun appoint en énergie n’a été utilisé.