Les approches pour une installation photovoltaïque raccordée au réseau

Si l’intérêt pour le photovoltaïque est aujourd’hui fort, toutes les solutions ne sont pas forcément bonnes à prendre et certaines doivent être accompagnées.

Avant de vous parler des produits qu’il faudra choisir, dont les fameux micro-onduleurs et les non moins fameux onduleurs hybrides (produits dont le principal mérite est qu’on en parle beaucoup, même si certains présentent quelques avantages) , il faut se demander quel est son objectif :

1 – réduire sa facture en énergie grâce à l’électricité photovoltaïque,

2 – gommer sa consommation quand c’est le plus facile à faire,

3 – compenser sa consommation d’énergie fossile par de l’énergie renouvelable,

4 – moins polluer,

5 – sécuriser son alimentation électrique,

6 – être complètement indépendant du réseau public d’électricité.

Voici une présentation des approches et des besoins auxquelles elles répondent.

Sommaire

La petite autoconsommation

Cette approche répond aux points 1, 2 et 4 ci-dessus.

Si on installe un ou deux panneaux -ou un peu plus-, ceux-ci vont produire de l’énergie durant la journée. Généralement, la majorité de cette énergie peut être absorbée par la consommation de fond (dite le talon de consommation de la maison).

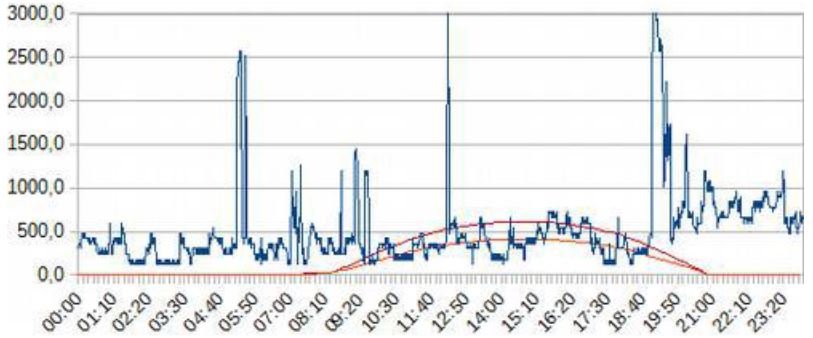

La courbe ci-dessous, tirée d’un guide du GPPEP , disponible ici , illustre clairement ce qu’on peut attendre d’une telle installation : quand la courbe bleue est sous la courbe rouge, on produit tout son courant, quand elle est au dessus, on consomme (aussi) du courant qu’on puise sur le réseau.

Ce que l’on auto-consomme : tout ce qui est sous la courbe rouge ET sous la courbe bleue.

Ce que l’on achète : ce qui est sous la courbe bleue et au dessus de la courbe rouge.

Ce que l’on injecte (gracieusement ou non sur le réseau) ce qui est au-dessus de la courbe bleue et sous la courbe rouge.

On voit que :

tout ce qui est consommé la nuit vient du réseau,

si on ajoutait un troisième panneau, on augmenterait un peu l’auto-consommation, mais certainement pas de 50 %

et pour couvrir le pic de midi, il faudrait mettre 6 fois plus de panneaux.

Dans le cas illustré ci-dessus, il est donc inutile d’installer plus de panneaux : si l’on ne prend pas d’autre mesure, on donnerait une partie importante de l’électricité à son fournisseur sans avoir de retour.

C’est d’ailleurs la limite de la « petite auto-consommation », sauf si l’on ‘organise’ sa consommation pour l’optimiser : lancer les machines successivement dans la journée par exemple.

Les quatre premiers kits photovoltaïques de cette page correspondent aujourd’hui à cette demande, voire les huit premiers. Sauf lorsqu’ils sont conçus différemment par le fabriquant de micro-onduleur, il comportent un coffret AC muni d’un parafoudre.

Pour les installations en triphasé, il n’est pas obligatoire d’installer un kit photovoltaïque en triphasé : à notre connaissance en France c’est le total du courant entrant toutes phases confondues qui est compté dans les installations domestiques.

La moyenne auto-consommation

Cette approche répond aux points 1, 2 et 4 ci-dessus.

Si notre consommation ‘de fond’ est plus importante ou si on peut ‘organiser’ sa consommation, il peut être intéressant d’installer plus de panneaux photovoltaïques. Quelques exemples :

- Électroménager : équipements à départ différé,

- Chauffe-eau électrique : le faire fonctionner en journée, lorsqu’on produit. A noter : pour une famille, on pourra aussi considérer le chauffe-eau solaire : avec 2 panneaux thermique, on produit autant qu’avec 7 panneaux photovoltaïques. C’est ce que je recommande généralement en priorité.

- Télétravail : les équipements contribuent à augmenter la consommation de fond, modérée mais permanente (le talon de consommation).

- Pompe à chaleur : si l’on dispose d’un ballon tampon, on en profite pour la faire travailler en journée,

- Piscine : le traitement de l’eau est plus efficace en journée, c’est une consommation qui correspond à la production photovoltaïque.

Dans tous ces cas, on peut consommer l’énergie photovoltaïque quand on la produit, donc optimiser l’autoconsommation.

Avec une installation photovoltaïque de 3kWc ou moins, si on ne fait pas de revente ou de batterie virtuelle, , il n’est pas aujourd’hui obligatoire de faire passer un Consuel, il suffit de déclarer à son gestionnaire de réseau son installation qui pose quelques questions au travers d’un formulaire.

Grâce au compteur Linky, il est possible aussi de revendre l’énergie produite et non consommée instantanément. Il faut pour y être autorisé faire contrôler l’installation par le Consuel.

Pour ces solutions, nous proposons des kits autoconsommation avec micro-onduleurs , et dès qu’ils sont plus économiques, des kits avec onduleurs chaîne ou string.

L’autoconsommation avec stockage virtuel

Cette approche répond au point 1, 2 ,3 et 4 ci-dessus.

Pour ne plus être impacté par les hausses du coût de l’énergie, tout en évitant les batteries de stockage, onéreuses et pas forcément très « écolo », on peut utiliser le réseau pour ‘stocker’ l’énergie qu’on produit.

Cette solution porte le nom de ‘batterie virtuelle’ : il s’agit en fait d’une prestation de service. Lorsque vous produisez plus, votre fournisseur d’énergie garde cette énergie en compte. Lorsque vous consommez, il vous la restitue. Les taxes et frais perçus par le gestionnaire de réseau (Enedis par exemple) vous sont elles facturées.

En France, aujourd’hui (04-2025), il vous faut disposer d’un compteur Linky qui comptera d’une part le courant que vous consommez et d’autre part le courant que vous produisez.

Cette prestation est réalisée par exemple par le biais d’un abonnement chez Urban Solar.

Dans certains pays, le compteur tourne simplement à l’envers et cela convient à tout le monde. Si vous disposez d’un très ancien compteur (rotatif), la roue tourne dans le sens du courant, vous pourriez donc obtenir le même résultat, mais c’est interdit chez nous…

En résumé :

Pour optimiser sa batterie virtuelle, il faut installer des panneaux qui produiront dans l’année sensiblement la quantité d’énergie que vous consommerez. Vous produirez ainsi le jour pour consommer la nuit et l’été pour l’hiver. Payer une prestation de service pour ça paraît tout à fait justifié.

L’autoconsommation avec batterie physique

Cette approche répond au point 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.

Cette solution permet d’optimiser son autoconsommation en stockant localement une partie de l’énergie que l’on pourra utiliser la nuit ou en cas de coupure de courant.

Avec cette approche, on remplit donc deux fonctions :

– la production d’énergie électrique photovoltaïque,

– la sécurisation de son installation.

On peut logiquement attendre des économies de la fonction de production.

La sécurisation, elle, même si l’on va jusqu’à l’autonomie complète – je dirais même surtout si l’on tend vers l’autonomie complète – a un coût.

Il existe néanmoins des cas particuliers : pour une famille économe en électricité, dans une construction neuve, il arrive que les frais de raccordement au réseau soient importants, et que les contraintes imposées par la réglementation en termes de nombre de points de puisage par pièce ou autres ne convienne pas. Nous avons rencontré quelques cas il y a déjà quelques années ou l’investissement en auto-installation était rentabilisé en 5 à 7 ans, la moitié environ par les frais de raccordement, l’autre par les coûts d’abonnement et de consommation.

Avec les tendances de fond sur les prix de l’énergie, il est probable que cette durée est en réalité plus courte.

Pour le moment, les solutions de stockage d’électricité sont coûteuses : il en coûte environ 600 euros pour stocker 1 kWh, pour une durée de vie de batterie annoncée à 15 années, uniquement pour la batterie (hors onduleur, hors livraison, hors frais d’installation).

A mon avis, de telles solutions se justifient si le réseau n’est pas fiable et que cela représente une gêne significative. C’est le cas si le réseau est fragile et que de nombreuses microcoupures causent l’arrêt par exemple d’installations du type chaudière. Pour être économiques, on sécurisera ce qui doit l’être en fonction des risques de coupure de courant. Par exemple, on peut sécuriser l’alimentation d’une chaudière à bois et du réseau de chauffage, voire de l’éclairage. En cas de coupure plus longue on assurera aussi l’alimentation du congélateur, etc.

L’auto-consommation est souvent proposée avec les fameux onduleurs hybrides, machines qui font tout ou presque et sont souvent très bon marché. Ces équipements sont effectivement polyvalents : on y branche les panneaux, la ou les batteries, le réseau domestique et le cas échéant le réseau public. Les prix attractifs rencontrés sur le marché reflètent en fait le niveau de qualité des équipements : régulation de charge MPPT basique, auto-consommation de l’équipement élevée.Les onduleurs de base n’injectent pas sur le réseau. On ne tire donc pas le meilleur parti des panneaux : lorsque les batteries sont pleines, les panneaux arrêtent de produire. Pour faire simple : on n’en a que pour son argent.

Il existe des onduleurs beaucoup plus performants et aussi nettement plus cher, qui n’incluent pas forcément la gestion des panneaux, mais permettent d’injecter sur le réseau et surtout ont une consommation propre plus faible et disposent d’un mode ‘éco’ performant. Je vous parle par exemple des onduleurs Steca Studer, nous essayons actuellement deux autres produit, avec des installations pilote en marche, vous devriez les retrouver dans nos offres d’ici la fin de l’année 2023.

Ce type d’équipement présente les avantages suivants :

– ils alimentent dans l’ordre de priorité suivant les consommateurs, les batteries, le réseau.

– aucun arrêt des panneaux : on les exploite au maximum de leur capacité.

– ils ont une faible consommation.

– ils conviennent aussi parfaitement pour les installations hors réseau.

Les installations hors réseau (site isolé)

Généralement, cette situation répond aux points 6, avec 1 et 4 en corollaire, 1 car souvent le coût du raccordement est trop élevé.

A noter qu’aujourd’hui, un certain nombre de gens électro-sensible considèrent cette solution pour échapper au Linky et aux ondes qu’il émet. Je n’ai aucun élément au moment où j’écris pour étayer ou non le bien fondé de ce choix.

On peut fonctionner sans être raccordé au réseau avec exactement les mêmes équipements qu’en auto-consommation sécurisée. La principale différence réside dans le dimensionnement de l’installation : quand on est raccordé au réseau, si les batteries sont vides, on utilise l’énergie du réseau pour les recharger et la consommer.

Quand on est déconnecté du réseau, il faut définir, en fonction de l’ensoleillement annuel et saisonnier, la taille de la batterie, le nombre de panneaux et l’électronique qui les exploite , pour ne pas manquer d’énergie. Soit on est capable de lever le pied en cas de pénurie, soit on devra mettre un groupe électrogène en soutien, probablement on fera les deux.

Ce type d’installation a un coût. Il est à noter que nous rencontrons régulièrement des cas de constructions neuves où le coût de ces équipements n’est pas très supérieur aux frais de raccordement au réseau public. Lorsque les gens ont choisi la sobriété énergétique, le temps de retour sur investissement de ce choix d’énergie peut être de l’ordre de 5 ans.

Cela vaut donc la peine de faire le calcul.

Pour définir de telles installations, vous trouverez des informations sur la page dimensionnement de notre rubrique ‘Hors Réseau’